एस. राज //

श्रम कानूनों और मजदूर वर्ग के सभी जनवादी अधिकारों को ध्वस्त करना इतिहास में किसी भी फासीवादी सरकार के प्रमुख लक्ष्यों में एक रहा है। इसी तरह भाजपा-आरएसएस की मोदी सरकार ने भी 2014 आम चुनाव जीत कर सत्ता में आने के बाद से ही देश में 44 केंद्रीय श्रम कानूनों की प्रणाली को ध्वस्त कर उन्हें 4 श्रम संहिताओं (लेबर कोड) से बदल देने के कार्य को प्राथमिकता प्रदान कर रखी है। अपने पहले कार्यकाल में इन संहिताओं को संसद में लाने के बावजूद वह इन्हें पारित नहीं कर सकी। हालांकि 2019 में चुनाव में पहले से भी बड़े मैंडेट के साथ दुबारा सत्तासीन होने पर मोदी सरकार ने सभी जनवादी संस्थाओं को टेकओवर कर उन्हें धराशायी करने और अपनी जनविरोधी फासीवादी नीतियों को जनता पर थोपने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वह यूएपीए कानून को और सशक्त करना हो, संसद को दरकिनार करते हुए कैबिनेट के रास्ते से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करना हो, कॉर्पोरेट-पक्षीय कृषि विधेयकों को जबरदस्ती पारित करना हो, बंदूक के नोक पर जम्मू-कश्मीर के ‘विशेष दर्जे’ को औपचारिक रूप से रद्द करना हो, राम मंदिर निर्माण में राजसत्ता का खुला सहयोग देना हो, जनवादी आवाजों पर अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ते हमले और गिरफ्तारियां हों, या फिर महिलाओं, अल्पसंख्यकों या दलितों पर बढ़ते अपराध या लिंचिंग के मामले हों। जाहिर है, इस कड़ी में 23 सितंबर 2020 को इस सरकार ने बची तीनों श्रम संहिताएं भी संसद में पारित करवा दीं।

शर्मनाक बात यह है कि ना तो सिर्फ इन श्रम संहिताओं को संसद में केवल 2 दिनों में ही हड़बड़ी में पारित करवा दिया गया (22 सितंबर को लोक सभा और 23 सितंबर को राज्य सभा में) बल्कि यह किसी भी विपक्ष की गैरहाजिरी में किया गया, यानी उस वक्त जब विपक्षी पार्टियां तीन कृषि विधेयकों को गैर-जनतांत्रिक तरीके से पारित किए जाने के खिलाफ संसदीय कार्रवाई का बहिष्कार (बायकॉट) कर रहीं थी।

स्वाभाविक रूप से मजदूर-विरोधी व कॉर्पोरेट-पक्षीय प्रावधानों से भरी इन श्रम संहिताओं को मोदी सरकार द्वारा हड़बड़ी में एक ऐसे वक्त में पारित करवाया जा रहा है जब पहले से संकटग्रस्त पूंजीवादी समाज कोरोना महामारी के आने और संपूर्ण विश्व में लॉकडाउन लगने से खुद को इस संकट में और अधिक डूबता हुआ पाता है। हालांकि, क्योंकि लॉकडाउन ने व्यक्तिगत ताकतों (सब्जेक्टिव फोर्सेज) अर्थात मजदूर-वर्गीय व जन आंदोलनों की कार्रवाई को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, सरकार ने इस “आपदा को अवसर” में तब्दील करने के अपने प्रधानमंत्री के फरमान का सख्ती से पालन किया है और इसमें मूलतः सफल भी रही है। यह संहिताएं हैं – औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020। बची चौथी संहिता है मजदूरी संहिता, 2019 जो संसद में 2 अगस्त 2019 को ही पारित करवा दी गई थी। मजदूरी संहिता के केंद्रीय नियम भी इस या अगले महीने में पारित हो जाएंगे।

औद्योगिक संबंध संहिता

औद्योगिक संबंध संहिता 3 मौजूदा केंद्रीय श्रम कानूनों की जगह लेगी जो हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926; और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946। मजदूरी संहिता के साथ यह संहिता सभी औद्योगिक संस्थानों पर लागू होगी केवल कुछ अपवादों के साथ। इसमें दी गई ‘मजदूर’ की परिभाषा में कोई भी कुशल या अकुशल, मैन्युअल, तकनीकी, ऑपरेशनल या क्लेरिकल क्षमता में नियुक्त होने वाले लोगों के अलावा वह भी आएंगे जो कोई सुपरवाइजरी स्टाफ हों और अधिकतम ₹18,000 प्रतिमाह तक वेतन लेते हों। यह संभवतः चारों में से सबसे अधिक खतरनाक संहिता है क्योंकि यह कार्यस्थल पर मजदूरों की स्थिति और मालिक के साथ उनके संबंध को नियंत्रित करती है।

यह संहिता ‘हायर व फायर’ नीति को प्रत्यक्ष रूप से लागू करती है क्योंकि इसके तहत 300 तक की संख्या में मजदूरों को नियुक्त करने वाली फैक्ट्रियों को बिना सरकारी अनुमति के मजदूरों को बर्खास्त (रीट्रेंच) करने या उनकी छटनी (ले ऑफ) करने की मनमानी छूट दी जाएगी (पहले यह सीमा औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं (स्थायी आदेश) अधिनियम के तहत उन सभी फैक्ट्रियों पर लागू थी जिनमें 100 तक की संख्या में मजदूर थे)। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (2017-18) रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 80% फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिनमें 100 से कम मजदूर हैं। सीमा के बढ़ कर 300 हो जाने के बाद देश की लगभग सभी फैक्ट्रियां जो मनमाना हायर व फायर कर सकेंगी।

- औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश)अधिनियम, 1946 के तहत कम से कम 100 मजदूरों वाली फैक्ट्रियों को औपचारिक रूप से रोजगार की परिस्थितियों व शर्तों को परिभाषित करना अनिवार्य था। नई संहिता में यह सीमा बढ़ा कर 300 कर दी गई है जो लगभग सभी फैक्ट्रियों को इस नियम से मुक्त कर देगा। संहिता के तहत सरकार इस सीमा को सूचना के जरिए और बढ़ा भी सकती है।

- जहां औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत हड़ताल के लिए 2 हफ्ते पहले सूचना देने की आवश्यकता केवल ‘जन उपयोगी सेवा’ (पब्लिक यूटिलिटी सर्विस – रेल, हवाई सेवा, जल, बिजली, टेलीफोन सेवा), औद्योगिक संबंध संहिता ने सभी औद्योगिक संस्थानों में हड़ताल के लिए यह सूचना अनिवार्य कर दी है। अभी हड़ताल के कारण ट्रिब्यूनल में शुरू हुई सुनवाई के दौरान और उसके 7 दिनों तक ही हड़ताल प्रतिबंधित रहती है लेकिन इस संहिता के तहत सुनवाई के समाप्त होने के बाद हड़ताल पर प्रतिबंध की यह सीमा 7 दिन से 60 दिन कर दी गई है। इसके कारणवश कोई भी वैध/कानूनी हड़ताल करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा, विवाद के समाधान के तरीके में समझौता (conciliation) के साथ मध्यस्थता (arbitration) भी जोड़ दिया गया है जिसके फैसलों की मजदूरों पर बाध्यता होगी और इन फैसलों के 60 दिन बाद तक कोई हड़ताल करना प्रतिबंधित रहेगा।

- फैक्ट्री में प्रशासन के साथ समझौता प्रक्रिया में शामिल होने के लिए एकमात्र नेगोशिएटिंग यूनियन की मान्यता मिलने के लिए 51% मजदूरों को उस यूनियन का सदस्य होने की सीमा रखी गई है। अगर कोई यूनियन यह सीमा पार नहीं कर पाटा है तो एक नेगोशिएटिंग काउंसिल (परिषद) का गठन किया जाएगा जिसमें उन यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे जिनके पास कम से कम 20% मजदूरों की सदस्यता है, जो की पहले 10% ही थी।

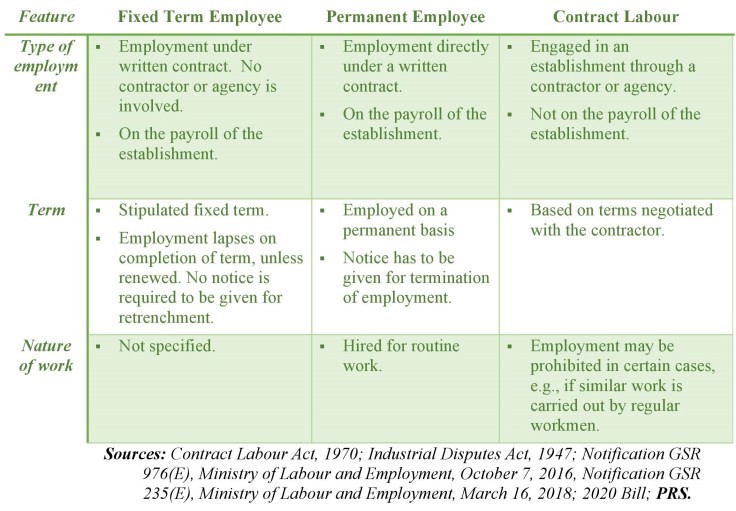

- यह संहिता ‘फिक्स्ड टर्म रोजगार’ को लागू करती है जो रोजगार की एक नई व्यवस्था होगी जिसमें मजदूरों को एक तय समय सीमा के लिए ही काम पर रखने हेतु कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाएंगे और वह सीमा, चाहे कितनी भी छोटी हो, समाप्त होते ही मजदूरों को काम से निकाल दिया जा सकेगा। यानी इसके आने से स्थाई नौकरी, रोजगार की सुरक्षा, मौलिक सुविधाएं जैसे पीएफ, ईएसआई, पेंशन आदि और स्थाई मजदूरों के सभी अधिकार ध्वस्त हो जाएंगे। यही कारण है कि केंद्र व राज्यों की सरकारें फिक्स्ड टर्म रोजगार की प्रणाली को हड़बड़ी में किसी ना किसी रूप में लागू करने का प्रयास कर चुकी है।

औद्योगिक संबंध संहिता पर जनपक्षीय व मजदूर-पक्षीय ताकतों द्वारा वाजिब सवाल उठाए गए हैं कि इसके लागू होने से मजदूरों को गुलामों में तब्दील कर दिया जाएगा जो पूरी तरीके से पूंजीपतियों व मालिकों की मनमर्जी पर निर्भर हो जाएंगे। यही कारण है कि यह चारों में से सबसे खतरनाक संहिता बताई जा रही है।

व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता

व्यवसायगत सुरक्षा संहिता मौजूदा 13 केंद्रीय श्रम कानूनों के स्थान पर आएगी जो हैं : फैक्ट्रीज़ एक्ट, 1948; खदान एक्ट, 1952; डॉक श्रमिक (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) एक्ट, 1986; भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का रेगुलेशन) एक्ट, 1996; बागान श्रमिक एक्ट, 1951; कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक (रेगुलेशन और उन्मूलन) एक्ट, 1970; अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का रेगुलेशन) एक्ट, 1979; वर्किंग जर्नलिस्ट और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें और विविध प्रावधान) एक्ट, 1955; वर्किंग जर्नलिस्ट (वेतन दरों का निर्धारण) एक्ट, 1958; मोटर परिवहन श्रमिक एक्ट, 1961; सेल्स प्रमोशन कर्मचारी (सेवा शर्त) एक्ट, 1976; बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) एक्ट, 1966; और सिने वर्कर्स एवं सिनेमा थियेटर वर्कर्स एक्ट, 1981। इस संहिता ने अंतर-राज्यीय प्रवासी मजदूर को परिभाषित किया है उन लोगों से जो स्वेच्छा से अपने राज्य से दूसरे राज्य में आए हैं और वहां रोजगार में शामिल हैं, और अधिकतम ₹18,000 प्रतिमाह कमाते हैं।

- जहां मौजूदा फैक्ट्रीज अधिनियम, 1948 उन सभी संस्थानों पर लागू होता है जहां कम से कम 10 मजदूर (बिजली से चलने वाले परिसरों में) और 20 मजदूर (बिना बिजली से चलने वाले परिसरों में) उत्पादन प्रक्रिया को चलाते हैं, वहीं यह नई संहिता इस सीमा को बढ़ा कर 20 और 40 कर देगी। अतः कई फैक्ट्री इसकी परिधि से बाहर हो जाएंगे और उनपर सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य परिस्थिति संबंधित कोई भी नियम या प्रावधान लागू नहीं होंगे जो मजदूरों की पहले से ही सस्ते जीवन को और भी जोखिम में डालेंगे। उपरोक्त एएसआई रिपोर्ट के अनुसार, 47% से ज्यादा फैक्ट्रियों में 20 से कम मजदूर कार्यरत हैं और 40 मजदूरों की सीमा रखें तो फैक्ट्रियों की संख्या काफी आगे बढ़ जाएगी। अतः मामूली आकलन को भी लें तो इस संहिता के लागू होने से देश की कम से कम आधी से दो-तिहाई फैक्ट्रियां सुरक्षा प्रावधानों की परिधि से बाहर निकल जाएंगी।

- पहले से ही न्यूनतम वेतन व सुविधाओं से वंचित ठेका मजदूरों की समस्याओं का निवारण करने के बजाए यह संहिता ठेका प्रथा को बढ़ावा देती है। पहले जहां ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कम से कम 20 ठेका मजदूरों को नियुक्त करने वाले संस्थानों या आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों पर लागू होता था, अब इस संहिता के तहत वह कम से कम 50 ठेका मजदूरों वाली संस्थानों या ठेकेदारों पर लागू होगा। इस सीमा के दोगुना से भी अधिक बढ़ने से ठेका मजदूरों की एक विशाल आबादी मजदूर-विरोधी ठेकेदारों की गुलाम बन जाएगी।

- इसके अलावा, हालांकि यह संहिता कुछ कोर गतिविधियों में ठेका प्रथा को प्रतिबंधित करती है, यह गैर-कोर गतिविधियों जैसे कैंटीन, सुरक्षा व सफाई सेवाओं में ठेका प्रथा को खुली अनुमति देती है।

- इस संहिता के तहत खड़े हुए किसी विवाद पर सुनवाई करने का अधिकार सिविल न्यायालयों को नहीं रहेगा। बल्कि, इनपर सुनवाई के लिए एक प्रशासनिक अपीलीय प्राधिकरण को सूचना देने का प्रावधान रखा गया है। अतः इस संहिता से श्रम विवादों के लिए मौजूदा न्यायतांत्रिक प्रणाली को ध्वस्त कर के विवादों को ‘हल’ करने का पूरा प्राधिकार कार्यपालिका के हाथों में सौंप दिया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा संहिता

सामाजिक सुरक्षा संहिता 9 मौजूदा केंद्र श्रम कानूनों के स्थान पर आएगी जिसमें शामिल हैं : कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड एक्ट, 1952; ईएसआई अधिनियम, 1948; मातृत्व लाभ एक्ट, 1961; ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972; असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा एक्ट, 2008; भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 आदि।

- पहले से ही मजदूरों की एक बड़ी आबादी सामाजिक सुरक्षा की परिधि से बाहर है और इस संहिता के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं आने वाला। सामयिक श्रम-बल सर्वे रिपोर्ट (2018-19) बताती है कि गैर-कृषि क्षेत्र में 70% नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों के पास कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और 52% के पास कोई सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं है।

- इस संहिता के अनुसार उपरोक्त ‘फिक्स्ड टर्म रोजगार’ के मामलों में नियोक्ता को ग्रैच्युटी प्रो-राटा (समानुपातिक) आधार पर ही देना है यानी कार्य की तय अवधि के अनुसार ही। हालांकि औद्योगिक संबंध संहिता ने फिक्स्ड टर्म मजदूरों को परिभाषित करते हुए कहा है कि ऐसे मजदूर ग्रैच्युटी के लिए तभी योग्य होंगे जब वह एक वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लें। अतः दो अलग संहिताओं में फिक्स्ड टर्म मजदूरों की ग्रैच्युटी को लेकर दो भिन्न प्रावधान हैं और यह अस्पष्ट है कि एक वर्ष से कम के कॉन्ट्रैक्ट वाले फिक्स्ड टर्म मजदूरों को इस संहिता के तहत ग्रैच्युटी मिलेगी या नहीं।

- इस संहिता के तहत किसी भी कर्मचारी या मजदूर (जिसमें असंगठित, गिग व प्लेटफार्म क्षेत्र के मजदूर भी हैं) को सामाजिक सुरक्षा का लाभ लेने या फिर किसी करियर सेंटर की सेवाएं तक लेने के लिए अपना आधार नंबर जमा करना होगा। यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के 2017 के के. एस. पुत्तस्वामी फैसले के विरोध में खड़ा है क्योंकि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना था और कहा था कि आधार नंबर केवल सब्सिडी, या भारत के कंसोलिडेटेड कोष से मिल रहे लाभ या सेवा के लिए ही अनिवार्य किया जा सकता है।

अन्य श्रम कानून ‘सुधार’

इन 4 श्रम संहिताओं के अलावा भी मोदी सरकार ने श्रम कानूनों में 2014 में सत्तासीन होने के बाद से कई खतरनाक बदलाव किए हैं। अपने पहले कार्यकाल में ही इसके द्वारा अपरेंटिस अधिनियम, 1961 में बदलाव कर गैर-इंजीनियरिंग क्षेत्रों में भी कुशल (स्किल) मजदूरों को अकुशल मजदूरों की श्रेणी में डालकर उन्हें नियुक्त करना संभव कर दिया गया; बाल श्रम अधिनियम, 1986 में बदलाव कर 14-18 उम्र वाले बच्चों को महज 3 श्रेणी के उद्योगों को छोड़ कर सभी उद्योगों में नियुक्त करने की अनुमति दे दी गई (गौरतलब है कि इस बदलाव से पहले 83 तरह के खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम वर्जित था जिसे सरकार ने 3 श्रेणियों में बदल दिया)। इसके अलावा जो बदलाव केंद्र सरकार लागू नहीं कर सकी उन्हें राज्य सरकारों द्वारा, जिसमें कांग्रेस-शासित राज्य भी शामिल हैं, लागू कराया गया जैसे फैक्ट्री अधिनियम, 1948 और ठेका श्रम अधिनियम, 1970 आदि में संशोधन।

कोविड महामारी के काल में भी राजकीय उदासीनता व मजदूर विरोधी कदमों से मजदूरों, ख़ास कर प्रवासी व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, के जीवन में आए अभूतपूर्व संकट के अलावा, भिन्न राज्य सरकारों (भाजपा व गैर-भाजपा शासित) ने ‘आपदा को अवसर’ बनाने के लिए घोर मजदूर-विरोधी श्रम ‘सुधार’ सामने लाए।

अप्रैल-मई के दौरान केवल एक महीने के अंदर ही 13 राज्य सरकारों ने काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए। ये राज्य थे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, ओड़िशा, पुदुचेरी, और उत्तराखंड (11 घंटे) व कर्नाटक (10 घंटे)। इनमें से गुजरात व यूपी सरकारों ने तो बढ़ाए गए अतिरिक्त 4 घंटों के लिए फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के तहत मिलने वाले दोगुना वेतन के बजाए समानुपातिक (“प्रपोर्शनेट”) वेतन ही देने का काम किया।

इसके अतिरिक्त यूपी, एमपी, और गुजरात सरकारों ने अध्यादेशों व सरकारी ऑर्डर के रास्ते से 1200 दिनों या 3 वर्षों तक के लिए लगभग सारे केंद्रीय व राज्य श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया। हालांकि सरकारी कर्मचारी भी इन सुधारों के जाल से बच नहीं पाए क्योंकि केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल को अपने 50 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) को 18 महीनों के लिए वर्तमान दरों पर रोक देने का ऑर्डर पास कर दिया। इसी के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिल नाडू और नागालैंड राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के डीए व डीआर दरों को रोकने का ऑर्डर पास कर दिया।

आगे का रास्ता

पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच शक्ति संतुलन को व्यक्त करने वाले श्रम कानूनों के ध्वस्त होने और उनकी जगह घोर पूंजीपक्षीय व खतरनाक रूप से अस्पष्ट श्रम संहिताओं का लागू होना मजदूर वर्ग पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला साबित होगा, जो ना सिर्फ अभी तक श्रम कानूनों की सुरक्षा पा रहे मजदूरों के एक छोटे संगठित हिस्से (10% से भी कम) के अधिकारों के ताबूत में आखिरी कील होगा, बल्कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के ऊपर और भी बड़ा कहर ढाएगा जो आज भी इन श्रम कानूनों की सुविधा व सुरक्षा से बाहर हैं।

केंद्रीय श्रम मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चारों श्रम संहिताओं को दिसंबर में एक साथ लागू कर देना चाहती है। गौरतलब है कि हर अधिनियम की तरह इन संहिताओं को भी लागू होने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए और फिर उनके नियमों को तैयार कर सूचित करना होगा। इन संहिताओं को जल्द लागू कर मजदूर वर्ग को पूंजीवादी-साम्राज्यवादी ताकतों के नियंत्रण में रहने वाला गुलाम बना देने की मोदी सरकार की हड़बड़ी स्पष्ट दिखाई देती है। यह भी स्पष्ट है कि अपने आकाओं को मौजूदा गहरे और स्थाई आर्थिक संकट से निकालने की कोशिश में मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जिससे मजदूर वर्ग के खून-पसीने का आखिरी कतरा तक बहा कर इनके मुनाफे का चक्का बिना अड़चन के चलता रहे। इज ऑफ डूइंग बिजनस, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, एफडीआई आदि के नाम पर मजदूर वर्ग का मृत्युलेख लिखा जा रहा है।

श्रम कानून और अधिकार मजदूर वर्ग को दया या परोपकार की भावना से नहीं दिए गए थे बल्कि इन्हें मजदूरों द्वारा खूनी संघर्षों में बलिदानों के साथ लड़ कर हासिल किया गया था जिनसे क्रांतिकारी मजदूर वर्गीय आंदोलन के इतिहास के पन्ने रक्तरंजित हैं। आज जब फासीवाद राजसत्ता पर काबिज होकर पूंजीवादी राज्य मशीनरी पर अपनी पकड़ को तेजी से मजबूत कर रहा है और उसपर अंदर से ही कब्जा करने में लगभग सफल भी हो चुका है, तो मौजूदा बचे हुए जनतांत्रिक व श्रम कानूनों को बचाने का जरिया प्रतीकात्मक व रस्मअदायगी पर आधारित नहीं हो सकता, बल्कि इससे उनका बचना असंभव है। आज के दौर में श्रम कानूनों को बचाने की मजदूरों की लड़ाई उनके ऐतिहासिक लक्ष्य को हासिल करने की उनकी लड़ाई से जुड़ चुकी है, जो कि शोषण व गैर-बराबरी पर टिकी इस व्यवस्था के विरुद्ध ही एक लड़ाई है। इसके लिए मजदूर वर्ग को उनके ही शोषण पर टिकी और फासीवाद को भी पनपने और फलने-फूलने की जमीन देने वाली इस पूंजीवादी व्यवस्था के ही खिलाफ एक निर्णायक व निरंतर संघर्ष के लिए कमर कसना होगा।

यह लेख मूलतः यथार्थ : मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी स्वरों एवं विचारों का मंच (अंक 6/ अक्टूबर 2020) में छपा था